血液内科

診療予定表 [ 血液内科 ]

月曜日 午前 田岡 輝久 午後 ―

松岡 亮二

火曜日 午前 松岡 亮二 午後 松岡 亮二

水曜日 午前 田岡 輝久 午後 ―

松岡 亮二

木曜日 午前 松岡 亮二 午後 牧平 悠也

金曜日 午前 松岡 亮二 午後 田岡 輝久

松岡 亮二

土曜日 午前 交代診療

※ 診療予定表の「―」は休診です。

当科の2018年の診療実績と2019年にむけての取り組み

1) 当科の特色、新規患者様の割合について

2) 2018年のトピックス

(1)自家末梢血幹細胞採取と自家末梢血幹細胞移植

(2)院内での迅速遺伝子検査

3) 当科の2018年業績集

4) 当科で力を入れているインフォームドコンセントとチーム医療について

1)当科の特色、新規患者様の割合について

坂出市立病院は香川県坂出市の中心部に位置する病床数194床の中規模病院です。

坂出市の人口は2018年12月1日現在で51,582人であり、近隣には総合病院回生病院、香川労災病院があり、坂出市にお住まいの患者様にとっては比較的血液診療を受けるにあたって恵まれた環境ではないかと考えます。

しかしながら香川県の中西讃地域および四国中央市には成人血液内科診療が可能な病院が少なく、坂出市、丸亀市、綾歌郡、仲多度郡、善通寺市、観音寺市、三豊市、四国中央市を合わせた約50万人の医療の相当量を担うことになります。これは高松市全体に匹敵する数ですので、3病院で行うことは困難です。

また、近年の急速に進む核家族化、過疎化、グローバル化(ヒト、金、物がめまぐるしく移動すること、ここでは子供さん世代が大都市に移動し、近隣に在住できない状態を指します)によって患者様を支える環境が希薄になりつつあり、患者様が遠くまで移動して治療を受けることが困難となっています。

そこで我々は、当院の理念である「市民が安心して暮らせ、心の支えとなる病院に」を実現するため、そして坂出市の患者様はできる限り坂出市で治療を受けて頂くために、そして当院から遠い西讃地域周囲の患者様についても可能な限り近くで診療を受けて頂くために当院および三豊総合病院(松岡が毎週木曜日の週1回、応援診療しています)にて対応できるように心がけています。そのためには治療および診断技術を世界標準レベルに保たねければならないため、日常診療で疑問に感じたことを積極的に学会発表したり、新しいトピックスは積極的に取り入れるよう研究会に積極的に参加するようにしています。

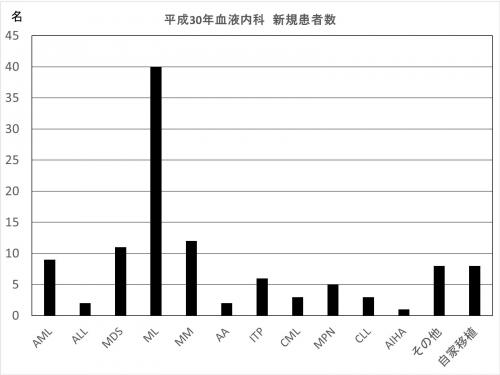

◆2018年の新規患者様と各疾患の治療について◆

2018年の新規患者数は112名であり、うちわけは下図のように悪性リンパ腫が圧倒的に多数を占めます。その他は多発性骨髄腫患者が増加傾向にあります。悪性リンパ腫に対しては、大部分を占めるびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(Dlbcl)についてはリツキサン併用Thpcop療法(R-Thpcop)にて治療を行い、若年のCD5陽性Dlbcl、マントル細胞リンパ腫、バーキットリンパ腫については積極的にCodox-M、Hypercvad療法を行うようにしています。濾胞性リンパ腫については治療開始基準に合致する場合にガザイバ-トレアキシン療法(Gb療法)を中心とした治療を行っています。T細胞性リンパ腫に対しては近年新規治療薬の台頭に伴って、再発、難治化した場合、ジフォルタやイストダックス、ムンデシン等の薬剤を積極的に取り入れています。再発後の化学療法感受性例には積極的に自家末梢血幹細胞移植を行っています。

急性白血病に対しては、できる限り治療前もしくは寛解導入療法中に染色体および遺伝子変異解析(Npm1、Flt3-Itd、Dnmt3A:今年から臨床試験として検討予定)にて予後に影響する異常を同定することで化学療法単独か、第一寛解期から同種造血幹細胞移植が必要かどうかについて検討しております。

骨髄異形成症候群に対しては、移植以外で唯一予後を改善できるアザシチジン治療に力を入れており、特に絶対的予後不良因子である複雑型染色体異常とTp53遺伝子変異を有する例に対するアザシチジン療法について特に力を入れており、毎年日本血液学会に演題発表しています。しかし上記治療の要である同種造血幹細胞移植は施行できませんので、そのかわり県内では香川大学医学部および高松赤十字病院との連携を図っており、適切な時期に上記病院へ転院して頂いております。

多発性骨髄腫患者数は増加の一途をたどっておりますが、本疾患に対する治療法の進歩は著しく、できる限り最新のエビデンスに基づいた治療法を提供できるよう心がけております。本疾患については可能な限り深い寛解状態に入れることが必要でありますが、当院での患者様の多くは75歳以上の虚弱患者様が多いため、このような患者様にはあまり無理をすることなく、できる限り元気奈状態で治療が受けられるよう心がけています。

当院はそれほど大規模な施設ではありませんので、できる限り発症時から治療完了時まで、同種造血幹細胞移植以外のすべての診療を幅広く行うことが特徴です。また田岡副院長を中心として訪問診療も積極的に行っておりますので、坂出市近隣に限りますが、全身状態(Adl)が低下した患者様におかれましては在宅医療支援も行っております。

診療範囲は、中西讃地域に四国中央市も加えた比較的広い範囲を担当しています。松岡が三豊総合病院に毎週木曜日午後に外来診療しており、西讃地区、四国中央市の患者様の外来加療は三豊総合病院にて行うことができます。

2)2018年は新しい技術が2つ加わりました

(1)自家末梢血幹細胞採取

Spectra Optia®(Terumo Bct社)を導入したことで8件の幹細胞採取を行いました。

主な適応は70歳未満の多発性骨髄腫患者と70歳未満の再発化学療法感受性悪性リンパ腫です。

本機導入によって悪性リンパ腫と多発性骨髄腫の診療が大幅に広がりました。当院では、金曜日入院し、直ちにG-Csf投与開始、両肘からの血管確保困難者では右大腿静脈より採取用カテーテルを挿入し、同日夜にプレリキサフォルを投与し、火曜日の朝に幹細胞採取いたします。本法によって当院で施行した8名全例で幹細胞採取することができ、その後の幹細胞移植時には全例で無事生着確認できています。本法(G-Csf+プレリキサフォル)の利点は化学療法不要であることに加えて、投与スケジュールがたてやすいことにあります。

ご興味ある方がおられましたら松岡までお気軽にご連絡下さい。

Spectra optia® (Terumo Bct社HPより)

(2)造血器腫瘍に対する院内での迅速遺伝子検査

遺伝子解析装置「i-densy Is-5320,Arkray社」を導入することで院内での迅速(80分で結果を提供しますので、当日中に結果説明可能です)な造血器腫瘍に対する遺伝子検査が可能になりました。

現時点での主な用途は以下のとおりです。

(1)骨髄増殖性腫瘍に対するJak2、Calr、Mpl変異検出

(2)急性骨髄性白血病に対するNpm1 exon12変異検出 (主に骨髄液での解析)

(3)慢性骨髄性白血病およびPh1陽性急性リンパ性白血病に対するbcr-abl T315I変異検出

(4)成熟B細胞腫瘍に対するMyd88 L265P変異検出

i-densy Is-5320 (Arkray社HPより)

上記に加えて、今年から骨髄異形成症候群もしくは急性骨髄性白血病に対するDnmt3A変異(Arkray社と協同してダイレクトシークエンス法との相関関係を臨床試験として調べます。開始にあたりHP上に詳細をアップする予定です)とSf3B1変異も調べる予定です。

★直接関係ありませんが、固形がん治療に対するUgt1A1変異検索も行っております。

上記に対してご興味のある方がおられましたら患者様およびご家族様も含めましてお気軽に松岡までご連絡頂けますと幸いです。

造血器腫瘍の診断、治療において遺伝子変異の重要性が急速に高まっており、WHO分類や治療ガイドライン上でも変異検索が必要になって参りました。

その時代の流れに沿う形で、当院のような中小病院でも院内で迅速に世界的標準レベルの診断、治療技術を提供できるよう取り組んでおります。できる限り保険診療の範囲内で行いますし、診断法が確立していない項目に対しては臨床試験の形で提供いたしますので、基本的に患者様への自費診療が発生することはございませんのでご安心ください。

また他施設の医療従事者の方で、上記遺伝子変異解析が必要でしたら松岡までご相談下さい。

保険診療の枠組みで行うことから、患者様の来院が必要になりますが、ご了承頂けますと幸いです。

3)当科の2018年業績集

【学会】

〇 5月12日 第67回日本医学検査学会学術集会 (静岡県浜松市)

「環状鉄芽球とPas陽性赤芽球を伴う赤芽球増多を認めた急性巨核芽球性白血病の1例」

坂出市立病院 臨床検査科 谷渕将規

〇 6月3日 第118回日本血液学会 四国地方会 (徳島県徳島市)

「悪性リンパ腫の治療中に発症し、気管支鏡が有効であった肺ノカルジア症の一例」

坂出市立病院臨床研修医1)、同内科2)

福家共乃1)、松岡亮仁2)、田岡輝久2)

〇 7月21日 第19回日本検査血液学会学術集会 (埼玉県さいたま市)

「発熱性好中球減少症におけるプレセプシン、プロカルシトニン、Crpの意義」

坂出市立病院 臨床検査科 谷渕将規、血液内科 松岡亮仁 田岡輝久

〇 10月14日 第80回日本血液学会学術集会 (大阪府大阪市)

「Strongly positive CD41 blasts are a poor prognostic factor for Mds treated with azacitidine」

Department of hematology Sakaide city hospital Akihito Matsuoka, Teruhisa Taoka

Department of laboratory Medicine Sakaide City Hospital Masaki Tanibuchi,

〇 11月25日 平成30年度日本臨床衛生検査技師会 中四国支部医学検査学会(第51回) (高松市)

フォーラム(4)「攻略!WHO分類2017」 「新しい骨髄系腫瘍の臨床的側面」

坂出市立病院 血液内科 松岡亮仁

【研究会】

〇 1月26日 第184回香川県内科医会血液部会 (高松市)

「造血器腫瘍が疑われた多発溶骨性変化と縦隔リンパ節腫脹を呈した症例」

坂出市立病院 臨床研修医1)、坂出市立病院 血液内科2)、坂出市立病院 臨床検査科3)

佐伯 岳信1)、松岡 亮仁2)、谷渕 将規3)、田岡 輝久2)

〇 2月23日 第7回 香川灯の会 (高松市)

第一部:ペルゲル核異常とMds ~形態学から得られる情報~

第二部:系統のよく分からない白血病の代表、急性巨核芽球性白血病

坂出市立病院 血液内科 松岡亮仁、田岡輝久

臨床検査技師 谷渕将規

〇 6月1日 Et Forum in Kagawa (高松市)

「若年、無症状、血栓症既往のない本態性血小板血症の1例」

坂出市立病院 血液内科 松岡亮仁

〇 6月22日 第8回 香川灯の会 (高松市)

「Mds日常診療における5番染色体異常の持つ意味」

坂出市立病院 血液内科 松岡亮仁

〇 9月4日 武田薬品工業社内勉強会 (高松市)

「症例から学ぶixazomibの臨床」

坂出市立病院 血液内科 松岡亮仁

〇 10月3日 ノバルティスファーマ社内勉強会 (高松市)

「慢性骨髄性白血病とインフォームドコンセント~円滑な治療を目指して~」

坂出市立病院 血液内科 松岡亮仁

〇 10月19日 Ptcl Conference in Kagawa (高松市)

「ジフォルタとロイコボリンの併用にて口内炎のコントロールができたAitlの1例

~プララトレキサートの作用機序から口内炎予防について考える~」

坂出市立病院 血液内科 松岡亮仁、田岡輝久

〇 11月30日 第188回香川県内科医会血液部会 (高松市)

「当科で経験した正常核型、Flt3-Itd陽性、Npm1変異陽性急性骨髄性白血病(Aml)の1例を通じて、Flt3-Itd陽性Amlの治療について考える」

坂出市立病院 臨床研修医 小森雄太

坂出市立病院 血液内科 松岡亮仁、田岡輝久

〇 12月15日 第9回 香川灯の会 (高松市)

第一部:ペルゲル核異常とMds ~形態学から得られる情報~

第二部:系統のよく分からない白血病の代表、急性巨核芽球性白血病

坂出市立病院 血液内科 松岡亮仁、田岡輝久

臨床検査技師 谷渕将規

4)当科で力を入れているインフォームドコンセントとチーム医療について

医療の進歩により血液疾患の予後は改善傾向にありますが、継続的な治療を受け、決められたスケジュールを完遂することが重要です。そのために患者さん、ご家族が大まかな病気の内容や治療のゴールを理解し、さらにそれに向かうための方法を知り、現在どこまで治療が進んでいるのかという現状をしっかり把握しなければなりません。治療の舵取りを行うのが医師の役割で、それを遂行するのがその他医療スタッフと患者さんご本人、ご家族です。それゆえに、当科では医療従事者と患者さん、ご家族がいつでも気軽に会話できる環境を作ることに力を入れています。どの医療の現場でも、治療が始まる前に医師と患者さん、ご家族が病気について話し合う機会が設けられ、「インフォームドコンセント」と言います。医療者が十分な説明を行い、治療を受ける側である患者さん、ご家族が内容を十分に理解したうえで治療について同意するというものですが、当科で目指しているインフォームドコンセントの目的は

1)医師-患者、家族間における緊張緩和(アイスブレーキング)

2)病気の内容、治療の目的、ゴールの設定とそれに向かう具体的な方法をわかりやすく説明し納得して頂く

3)患者さん、ご家族に病気や治療についての関心を持って頂き、積極的に治療に参加して頂く

の3つです。

そのために、インフォームドコンセントには1時間以上という十分な時間を確保し、紙芝居形式で20-30枚の説明用紙を使用して字や写真を見ながら、いっしょに病気について考えます。しかし難しい内容ですので一度の話で理解できるのは困難でしょう。それゆえに説明風景をビデオ撮影し、DVD-ROMに保存し、患者さん、ご家族に差し上げることにより、いつでも、何回でも病状説明を復習できるように努めております。

しかしこれはまだ治療の入り口に過ぎません。実際に治療をうけるのはこれからです。治療前のお話の内容が現実となります。今度は治療の舵取りとその実践となるのですが、それには高度の専門性が要求され、医師、看護師だけでまかなうことができないため、リハビリ、薬剤師、検査技師、栄養士が介入する、いわゆる「チーム医療」を実践し、患者さんにもすべての介入を受けて頂きます。

【チーム医療の概念図】

チームによる介入は非常に有意義なものですが、患者さん、ご家族にも、その内容を理解しながら受けて頂きたいのです。しかし非常に複雑であるため、皆さんの理解を助けるべく「私のカルテ」という冊子をお渡しいたします。

これは皆さんだけのカルテであり、チーム医療の軌跡でもあります。

それぞれの患者さんに対する治療のすべてが入っており、これを整理して用いることでいつでもどこでも内容を振り返ることができます。ぜひともご利用頂けますと幸いに思います。

2019年は、新しい医療を存分に取り入れ、できる限り保険適応で可能な最新の治療を提供いたします。さらに予定した治療を完遂できるために、血液チーム一丸となって患者さんおよびご家族のために、今年の干支にちなんで猪突猛進の精神で尽していきたいと思います。

興味のある方はどうぞお気軽にご相談ください。

よろしくお願い申し上げます。

【チーム SAKAIDE】

皆さま、よろしくお願いいたします!

【院内勉強会】~血液内科を学ぶ会

2018年も血液疾患を学ぶ会を11回開催いたしました。

いずれの会も内容の濃い、よい演題を発表し合いました。

3月、6月、12月は多職種で進めている私のカルテを用いたチーム医療についての戦略会議を行い、互いの進みぐあいについて発表し合いました。

~血液疾患を学ぶ会、風景~

2019年も続けていきます。

資料が必要であれば、松岡(下記に連絡先を記入)までおっしゃってください。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

〇 2018年1月9日

「当院での造血器腫瘍に対する化学療法時の制吐療法」

血液内科 松岡亮仁

〇 2018年2月13日

「再発難治多発性骨髄腫に対するIrd療法~複雑化する骨髄腫診療を整理整頓するために必要な知識、ニンラーロRを例にして~」

血液内科 松岡亮仁

「Ird療法について」

薬剤部 松岡栄徳

〇 2018年3月12日

「~私のカルテに関する各部門の取り組み~」

医師の取り組み 血液内科 松岡亮仁

看護師の取り組み 看護師 佐藤可奈子、十河舞、小玉涼太

薬剤師の取り組み 薬剤師 松岡栄徳

リハビリの取り組み 作業療法士 三谷真由美

検査技士の取り組み 臨床検査技師 谷渕将規

栄養士の取り組み 管理栄養士 中村佳代

〇 2018年4月9日

「多発性骨髄腫に対するダラツムマブ療法」

血液内科 松岡亮仁

「ダラザレックス点滴静注の説明」

薬剤師 松岡栄徳

〇 2018年5月14日

「多発性骨髄腫に対するエロツズマブ療法」

血液内科 松岡亮仁

「エムプリシティ点滴静注の説明」

薬剤師 松岡栄徳

〇 2018年6月12日

「~私のカルテに関する各部門の取り組み、戦略会議~」

医師の取り組み 血液内科 松岡亮仁

看護師の取り組み 看護師 佐藤可奈子、十河舞、小玉涼太

薬剤師の取り組み 薬剤師 松岡栄徳

リハビリの取り組み 作業療法士 三谷真由美

検査技士の取り組み 臨床検査技師 谷渕将規

栄養士の取り組み 管理栄養士 中村佳代

〇 2018年7月9日

「高額療養費制度について」

看護師 高嶋敏子

「悪性リンパ腫、とりわけ末梢性T細胞性リンパ腫の臨床、ジフォルタRの話も少し」

血液内科 松岡亮仁

「ジフォルタR点滴静注用」

薬剤師 松岡栄徳

〇 2018年9月10日

「化学療法中の食事について」

がん化学療法認定看護師 大森美紀

「B細胞性リンパ腫とイブルチニブ」

血液内科 松岡亮仁

「イムブルビカカプセルR140mg」

薬剤師 松岡栄徳

〇 2018年10月10日

「化学療法中の発熱について」

看護師 行成秀真、佐藤可奈子、小玉涼太

「ガザイバ(オビヌツズマブ)について~抗体療法とは~」

血液内科 松岡亮仁

「ガザイバ点滴静注用」

薬剤部実習生 徳永さん

〇 2018年11月12日

「Aya世代が抱える問題、アセスメントから介入へ」

看護師 小玉涼太

「Aml患者へのリハビリテーション」

作業療法士 三谷真由美

「急性骨髄性白血病の治療に当たって注意してほしいポイント」

薬剤師 松岡栄徳

「Amlの病態と治療について勉強しよう」

血液内科 松岡亮仁

〇 2018年12月10日

「~私のカルテに関する各部門の取り組み、戦略会議~」

医師の取り組み 血液内科 松岡亮仁

看護師の取り組み 看護師 佐藤可奈子、十河舞、小玉涼太

薬剤師の取り組み 薬剤師 松岡栄徳

リハビリの取り組み 作業療法士 三谷真由美

検査技士の取り組み 臨床検査技師 谷渕将規

栄養士の取り組み 管理栄養士 中村佳代

連絡先

坂出市立病院 血液内科 松岡亮仁(内線9425)

Email:makihito625@gmail.com

香川灯の会~かがわ血液形態カンファレンス~

1)背景

基礎医学の進歩に伴う検査診断法が確立され、様々な視点で血液疾患の診断が可能になりつつあります。しかし従来の顕微鏡を用いた血液形態学の重要性は言うまでもなく、形態学が血液疾患の診断における中心的役割を果たしています。

我々医師は、多忙な日常診療の中で顕微鏡診断に割ける時間は乏しく、多くの施設で形態診断は血液検査技師を中心に施行されていると思われます。一方、検査技師は患者様を診る機会がなく、カルテに記載されている限られたデータを参考にしながら検鏡するほかなく、医師-検査技師間における情報のやりとりが重要です。

日常の検鏡に話を移すと、典型的な症例では診断に迷うことは少ないですが、私の経験からですが、もとより典型的な例は乏しく、診断に苦慮する事例のほうが多いと感じます。さらにガイドラインやWHO分類の改定に伴い日々新しい診断技術の習得も要求されており、このような状況に対応するため、個人の診療技術のレベルアップが望まれております。しかし施設間で規模はもとより、スタッフ数、症例数、経験値、会議に割ける時間に差があることが予想されるため、オール香川で取り組む必要性を感じました。

現在香川県において様々な研究会が開催されておりますが、血液形態について医師と検査技師の両者が意見交換する機会がなく、本研究会を発足させ、現在までに9回を重ねることができました。これも県内外の関係者のおかげです。

2)灯の会命名について

灯の会の「灯」には、顕微鏡の灯りという意味合いと、個々の灯りだけでは明るくないが、大勢が集まることによって大きな灯になってほしいという意味合いがあります。この会を勉強会として利用することで参加者が研鑽を積み、レベルアップすることで個々の灯が大きくなり、自分を照らし、まわりを照らして、最終的に患者さんに届けいてほしいという願いが詰められています。

3)研究会の形式:顕微鏡+大型液晶モニターを使用した形態カンファレンス

対象:香川県で血液疾患に従事する者。(医師、研修医、検査技師、病理医、学生等)

方法:司会進行については、坂出市立病院の松岡が担当いたします。

第一部:骨髄異形成症候群や急性白血病、多発性骨髄腫に対する講義(松岡担当)

第二部:症例検討会

・各演題においてプレゼンター2名(医師1名+検査技師1名)を用意する。

・医師が臨床像(病歴から身体所見、検査データなど)を解説

・検査技師が顕微鏡像を解説

・総合討論(質問時間)

(1演題15~20分) 各回で1~1月5日時間(2~4演題)を予定。

発表媒体:

・基本的に自由形式(パワーポイント、タイピングされた文書、手書文書など何でも可)です。

ただし、聴衆がついていけるよう何らかの媒体は必要。

候補演題例:

・まれな症例

・診断に迷った症例

・トピックスと思われる症例

・教育的な症例

・単症例でも、シリーズ化した複数例の提示でも可

場所:適切変更(ホテルもしくは会議室)

日程:年3~4回、土曜日14時~17時に行っています。

(昼食弁当、お茶を用意いたします)

血液学における形態診断に興味のある方はどなたでも歓迎いたします。

新規に参加希望のある方は下記までご連絡ください。

坂出市立病院 血液内科 松岡亮仁 0877-46-5131

Email:makihito625@gmail.com

「アザシチジン治療中の高リスク骨髄異形成症候群患者におけるp53免疫染色とTp53遺伝子変異の関連性についての検討」について

★本研究を理解するには最初に、以下の基礎知識が必要になりますので、一般の方はご一読ください。

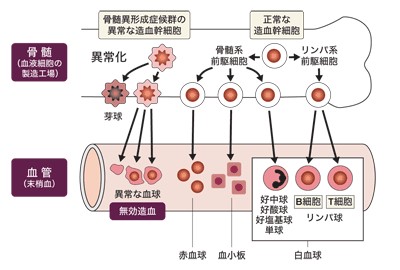

(1)血液が作られるまで

血液は血管の中を流れる赤色の液体のことですが、顕微鏡でみると「赤血球」「白血球」「血小板」の3種類に分かれます。これらは骨髄(こつずい)と呼ばれる骨の中で一つの「造血幹細胞」と呼ばれる「種」から作られるのです。

図のように骨髄は血液を作る「畑」です。

畑の畝(うね)の中には多くの種(造血幹細胞)が埋まっています。

種からは芽(造血前駆細胞)が出て、成長していきます。成長して役割を果たせるようになると出荷(血管の中などへ)されます。白血球は外敵(バイ菌、カビ、ウイルス)をやっつける、血小板は出血を止める、赤血球は血液中で酸素を運ぶという役割を果たします。

(2)骨髄異形成症候群(こつずいいけいせいしょうこうぐん、Mds)

血液のがんです。この病気を理解するには「異形成、いけいせい」を理解しないといけません。

異形成・・・形や機能がおかしくなること。

血液細胞でも形態異常が起こって、外敵がやっつけられないなどの機能異常が見られる。

Mdsでは血液の種が異常になり、そこから作られた血液は形も機能も異常になります。

こういう血液はいわば「不良品」ですので、血液に出荷される前に骨髄の中で壊されます。

これを「無効造血、むこうぞうけつ」と呼びます。

実際には骨髄の中では造血が旺盛ですが、血液の中では血液細胞の数が減少してしまいます。

この状態を低リスクMdsとよび、おおよそ70%の患者さんがこれにあたります。

その後異常な造血幹細胞の一部は増殖力を獲得し、自らを無限に増やすようになります。これが高リスクMdsです。

この異常な種が20%を超えてしまうと急性白血病と名前を変えます。

【背景】

癌は遺伝子の異常によっておこる病気と言われていますが、まさに難治性の血液癌である骨髄異形成症候群(以下Mds)と略します)はその90%以上で遺伝子異常が同定されています。

この中で、胃癌や大腸癌など、固形癌の約半数に見られる最も普遍的な異常であるp53の異常が見られるMdsでは非常に予後不良であることが分かっており、唯一治癒の望める同種骨髄移植をもってしても、適切な時期の移植ができないことなどが原因で、明らかな予後の延長は期待しにくい状況であり、新たな治療法の開発が強く望まれます。

近年デシタビン(2018年12月時点で本邦未承認)とよばれる薬がp53異常を有するMdsに高い有効率を認めることが報告され、注目されているのですが日本では使えません。その類似薬であり、日本でも使用できるアザシチジンもp53異常を有するMdsに大部分有効ですが、大部分はあっというまに再発してしまい、単独での長期効果は期待できません。

そこで我々は高い有効率をほこるアザシチジンを用いてよい状態(寛解状態)に導き、その効果が持続している間に骨髄移植を行う方法に期待しています。

上記目的を達するためには、まずp53の異常を認める例を同定しなければなりませんが、遺伝子異常の検査は一部の施設を除き一般診療での使用はできません。そこで一般診療で可能である骨髄の病理標本を用いたp53免疫染色法を用いております。海外からの有効性を示す報告が少数出ておりますが、今回我々が免疫染色で予想したp53異常群を確実に同定する必要があり、この度検証作業を行うことにいたしました。

二次性骨髄線維症の実態調査協力

当院は、宮崎大学医学部血液内科が主導的に行っている血液疾患により二次的に骨髄線維症になった患者さんの臨床像についての実態調査にも協力しております。

(この研究は宮崎大学の倫理委員会では承認されており、個人名などは特定されない形で情報提供されておりますので、問題はありません。研究の詳細についてはの別途掲載のPDFファイルをご覧ください。)