HPVワクチンのキャッチアップ接種について

HPVワクチンのキャッチアップ接種は条件付きで接種期間が1年延長となります

キャッチアップ接種の期間を延長します。

キャッチアップ接種期間が令和4年4月1日から令和7年3月31日までとなっていましたが、次の条件を満たすかたは接種期間が1年間延長されます。

また、現在、定期接種の対象である高校1年生相当年齢(平成20年度生まれ)のかたも同様に接種期間が延長されます。

HPVワクチンは、接種終了までに6か月以上の期間が必要です。まだ接種されていないかたはお早めにお願いします。

接種をご希望のかたは医療機関にご予約のうえ、母子健康手帳をお持ちの上、坂出市より発行している予診票を使用して接種してください。

予診票を紛失されたかたは再交付が可能ですので、母子健康手帳を持参のうえ、けんこう課14番窓口までお越しください。

対象者(条件付き期間延長)

坂出市に住民票があるかたで、次の2つを満たすかたが対象となります。

(1)平成9年4月2日生まれ~平成21年4月1日生まれの女子のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチン予防接種を1回以上接種したかた

(2)HPVワクチンを3回接種されていないかた

期間(条件付き期間延長)

令和8年3月31日

予診票について(条件付き期間延長:令和7年4月以降接種分)

キャッチアップ対象者に対し、令和7年3月末の接種履歴をもとに、令和7年5月上旬に令和7年度に使用可能な予診票を発送いたします。

令和7年度に接種される場合は、お手元にある予診票は破棄し、今回お送りする新しい予診票をご使用ください。新しい予診票が届く前に接種をご希望のかたは、けんこう課までご相談ください。

接種される前に、予診票に記載している接種期間をご確認の上、ご接種ください。

※他自治体で公費接種をした後に坂出市へ転入されたかたや、自費で接種をされたかたにも案内が届いている場合があります。必ず母子健康手帳でHPVワクチンを受けていないことを自身で確認し、接種履歴がある場合は予診票を破棄してください。

キャッチアップ制度とは

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃したかたに対して公平な接種機会を確保する観点から、令和4年4月1日から令和7年3月31日まで3年間キャッチアップ接種を実施しています。

キャッチアップ接種について、よくあるご質問や詳しく知りたいかたは以下のリーフレットおよび厚生労働省ホームページをご覧ください。

・厚生労働省作成リーフレット

Hpvワクチンの接種を逃した方に接種の機会をご提供します<外部リンク>

厚生労働省ホームページ(キャッチアップ接種)<外部リンク>

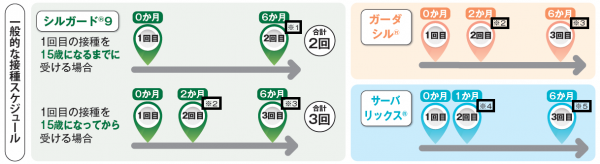

接種するワクチンの種類とスケジュール

公費で接種できるワクチンは3種類(サーバリックス、ガーダシル、シルガード)があります。

決められた間隔をあけて、接種します。

3種類いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましい。

※1:1回目と2回目の接種は通常5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・3 : 2回目と3回目の接種がそれぞれ2回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

※4・5 : 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目が1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

●過去に接種したワクチンの種類や接種時期については、母子健康手帳や予防接種済証等でご確認ください。

●過去に1回接種したことがあるかたは残り2回を、2回接種したことがあるかたは残り1回を、公費で接種を受けることができます。

ヒトパピローマウイルスの概要

子宮頸がんは、発がん性のヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの持続的な感染が原因となって発症します。

100種類以上の遺伝子型があるHPVの中で、特に発がん性が高いタイプ(16型、18型)の感染が問題となります。近年、20~40歳代の子宮頸がんが増加傾向にあります。子宮頸がんの約70%は、HPV16,18型感染が原因とされています。

HPVに感染してもほとんどの場合、ウイルスは自然に排除されてしまいますが、ウイルスが排除されずに長期間感染が続く場合があり、ごく一部のケースで数年~十数年間かけて前がん病変の状態を経て子宮頸がんを発症します。ワクチンでHPV感染を防ぐとともに、子宮頸がん検診によって前がん病変を早期発見することで、子宮頸がんが予防できます。

HPVワクチン効果と副反応

ワクチンの中には、いくつかの種類のヒトパピローマウイルス(HPV)のウイルス成分が含まれており、ワクチンを受けたかたは、これらに対する免疫を獲得することができます。体内に免疫ができると、HPVにかかることを防ぐことができます。ただし、ワクチン接種により、下記のような副反応がみられることもあります。

臨床試験において認められた主な副反応は、接種部位の副反応として、紅斑、硬結、腫脹などがあり、接種部位以外の副反応として、発熱、気分変化、下痢、鼻水、せき、発疹、食欲減退、嘔吐などがあります。また、まれに重大な副反応として、ショック、アナフィラキシー様症状、血小板減少性紫斑病、脳症、けいれんなどがあらわれることがあります。

よくあるお問い合わせ

Q1:なぜ、平成9年度~平成19年度生まれの女性に、あらためて接種の機会が設けられるのですか?

平成25(2013)年から令和3(2021)年の、HPVワクチンの接種を個別にお勧めする取組が差し控えられていた間(※1)に、定期接種の対象であったかたがたの中には、HPVワクチンの公費での接種機会を逃したかたがいらっしゃいます。こうしたかたに、公平な接種機会を確保する観点から、定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)を超えて、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間に、あらためて公費での接種の機会をご提供していました。

しかし、令和6年の夏以降の需要な大幅な増加に伴う限定出荷の状況を踏まえ、キャッチアップ接種期間中の3年間に1回以上接種しているかたについては、期間終了後も公費で3回の接種を完了できるよう、経過措置を設けることとしました。

(※1)接種後に生じうる多様な症状等について十分に情報提供できない状況にあったことから、個別に接種をお勧めする取組を一時的に差し控えていました。令和3(2021)年11月の専門家の会議で、安全性について特段の心配が認められないことがあらためて確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、個別に接種をお勧めする取組を再開することになりました。

Q2:通常の定期接種の対象年齢(高校1年相当まで)を過ぎても、接種の効果はありますか?

16歳頃までに接種するのが最も効果が高いですが、それ以上の年齢で接種しても、ある程度の有効性があることが、国内外の研究で示されています(※)。

なお、定期接種の対象年齢を過ぎてからの接種について、明らかな安全性の心配は示されていません。

また、子宮頸がんの予防のためには、子宮頸がん検診を定期的に受診することも大切です。検診を定期的に受けることで、がんの早期発見・早期治療につながります。さらに、HPV感染は主に性的接触により起こるため、パートナーと共に性感染症の予防も忘れずに行いましょう。

(※)ワクチンが子宮病変を予防する有効性は概ね16歳以下の接種で最も高いものの、20歳頃の初回接種まではある程度有効性が保たれることや、性交経験がない場合はそれ以上の年齢についても一定程度の有効性があることが示されています。性交経験によるHpv感染によって、ワクチンの予防効果が減少することが示されていますが、性交経験がある場合でも、ワクチンの予防効果がなくなってしまうわけではありません。

HPVワクチンの対象年齢を過ぎてからの接種の有効性などに関するエビデンスについて、以下をご参照ください。

第26回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 資料5-1「Hpvワクチンのキャッチアップ接種に関する有効性・安全性のエビデンスについて<外部リンク>」

Q3:キャッチアップ接種の対象者がHPVワクチンを接種するときに、保護者の同意は必要でしょうか?

予防接種法上、ワクチンの接種にあたって保護者の同意が必要となるのは16 歳未満の者です。そのため、キャッチアップ接種の対象者は、保護者の同意は不要となります。

Q4:予防接種を受けた後に体調が悪くなり、医療機関を受診しました。救済などはありますか?

HPVワクチンのキャッチアップ接種は、予防接種法に基づく接種になります。

HPVワクチンに限らず、接種によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、申請し認定されると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられます。

給付申請を検討する場合には、診察した医師、保健所、お住まいの市町村の予防接種担当課へご相談ください。

※なお、救済に当たっては、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の原因によって起こったものなのか、専門家からなる国の審査会で、因果関係についての審議が行われます。

※予防接種健康被害救済制度の詳細については、「予防接種健康被害について<外部リンク>」をご覧ください。