書かない・行かない窓口の実現に向けて「自治体OMO」のコンセプトで取り組む坂出市の「フロントヤード改革」

坂出市のフロントヤード改革への取り組み

庁舎とネットの融合により実現する

「業務負荷を軽減し、多様な市民ニーズに応える窓口」

目次

1.坂出市のフロントヤード改革

フロントヤード改革(窓口DX)が求められる背景

デジタル社会の進展により、さまざまな手続きがスマートフォン上で完結するようになりました。チケットの購入と利用、金融機関の口座開設や金融取引など、あらゆる生活シーンでデジタル化の恩恵を受けられます。自治体が提供する市民サービスにおいても、デジタル技術を取り入れていくことで、より多様な市民ニーズに対応することが可能となります。

また、市役所内の業務においては、将来的に人口減に対応した少数体制での業務遂行が求められることが予想されます。フロントヤードのデジタル化は、自治体窓口における業務負荷の軽減への貢献にもつながることから、市民と自治体職員の両者にとってメリットのある取り組みになると期待されます。

総務省が令和6年4月24日に公開した「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画【3.0版】」においても、自治体DXの重点取り組み事項として「フロントヤード改革の推進」を一番目に取り上げ、その重要性を説明しています。

| (1)自治体フロントヤード改革の推進 (2)自治体の情報システムの標準化・共通化 (3)公金収納における eLTAX の活用 (4)マイナンバーカードの普及促進・利用の推進 (5)セキュリティ対策の徹底 (6)自治体の AI・RPA の利用推進 (7)テレワークの推進 |

|---|

出典:自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画【3.0版】(総務省)

坂出市におけるフロントヤードの定義

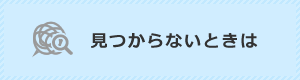

「フロントヤード」とは市民と坂出市役所との接点であり、自治体の庁舎窓口のほか、自治体ホームページ、コンビニ交付(コンビニエンスストア)、LINE(スマホアプリ)がその対象となります。

自治体DXにおけるフロントヤード改革は、その接点における改革であり、フロントヤードの適材適所の活用と最適化を意味します。また、フロントヤード改革においては、窓口業務のBPR(業務プロセス改革)とバックヤード(システム連携など)最適化の検討を進めます。

(フロントヤードの定義)

2.坂出市フロントヤード改革の取組

自治体OMOによる窓口DX

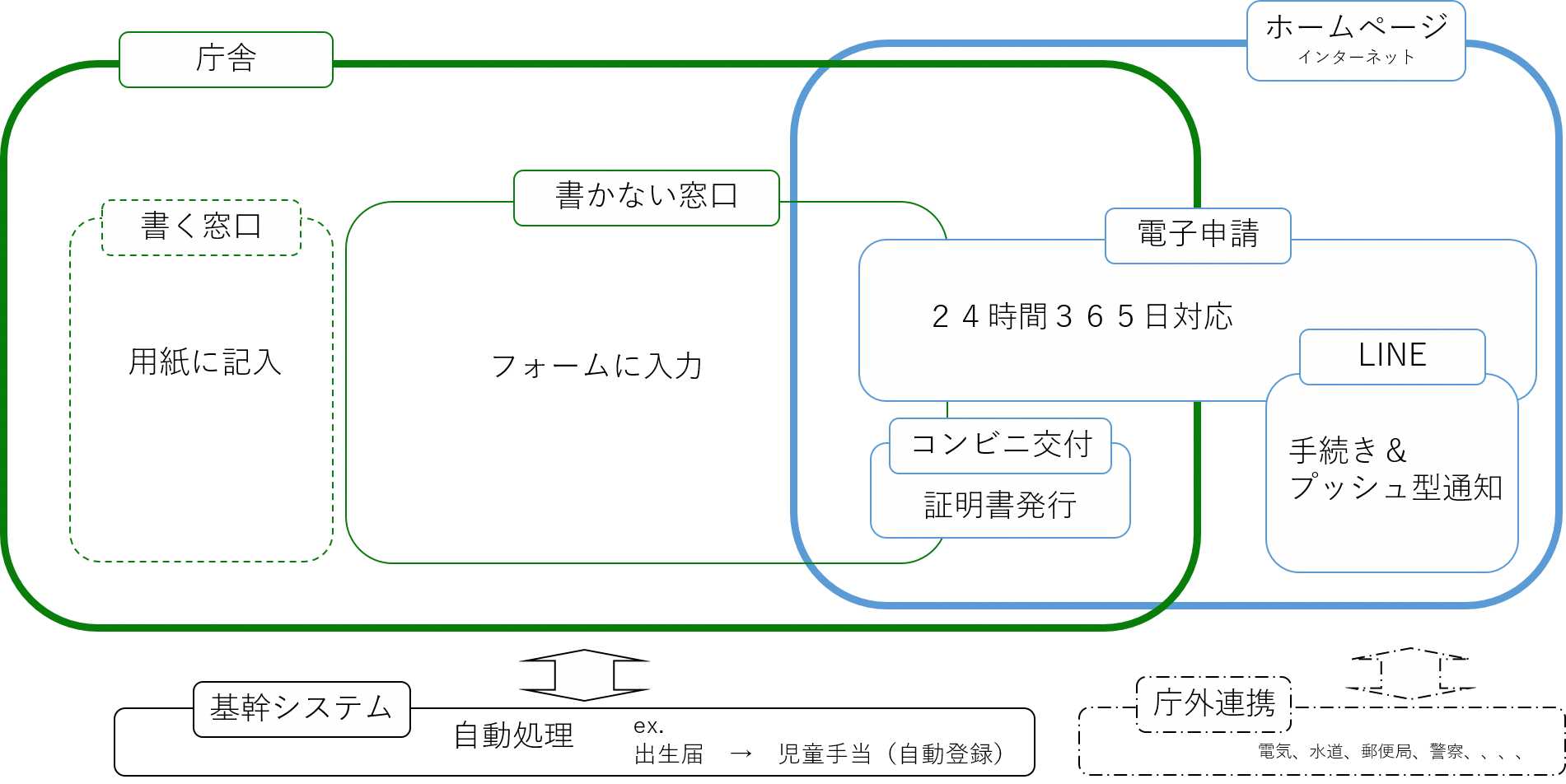

坂出市における窓口DX(フロントヤード改革)は、窓口のBPRと「書かない窓口」の実現、市役所ホームページの庁舎デジタルツイン化とコンテンツ配置の最適化、電子申請の強化(申請対応数増、100%対応)、スマートフォン(LINE)上での使いやすさの追求、多言語対応などの複合的に取り組みます。

(自治体OMOによるフロントヤード改革の全体像)

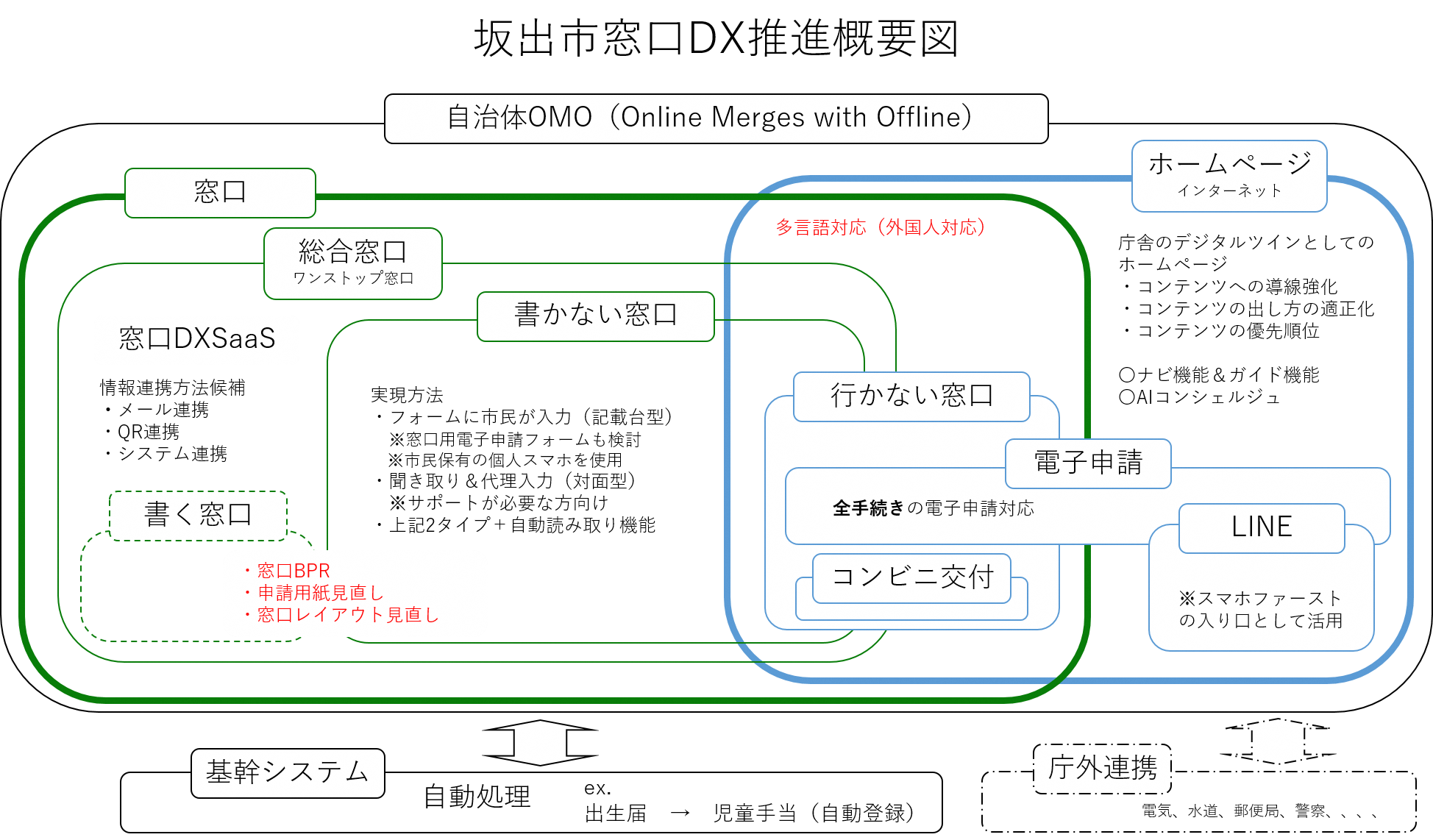

この中で核となるのは「書かない窓口」と「ホームページの庁舎デジタルツイン化」であり、それらを両輪として自治体OMO(Online Merges with Offline)を推進します。なお、OMOはオンラインとオフラインの融合を意味します。自治体OMOによる窓口DXにより、坂出市民は庁舎窓口(オフライン)か、電子申請(オンライン)かについて意識することなく、申請などの手続きを進めることができるようになります。

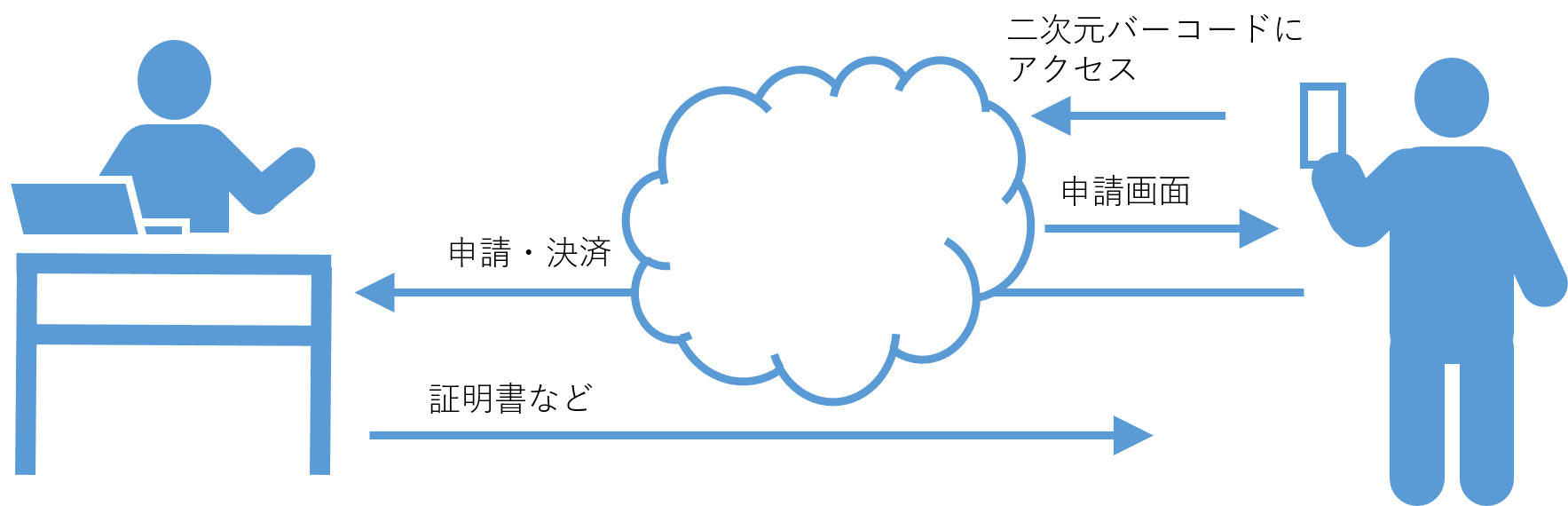

(自治体OMOのイメージ図)

「書かない窓口」導入のポイント

書かない窓口には、主に二つの方式があります。一つは、申請用のフォームに市民が入力する「記載台型」。もう一つが、窓口担当の職員が要件を聞き取り、代理入力する「対面型」になります。

記載台型は、住民票の写しや印鑑証明など、証明書系の手続きに有効です。市民にスマートフォンで申請ができることを知っていただき、次回からの電子申請に誘導します。一方の対面型は、来庁必須の登録系の手続きに有効です。また、スマートフォンの電子機器に不慣れなケースにおいて有効となります。どちらをどのように採用するかは、窓口DXを推進するにあたり検討していきます。

庁舎窓口では本人確認と決済ができることから、記載台型の場合は申請フォームを用意するだけでよく、早期の導入が可能です。ただし、ネットワーク分離の関係から、基幹システムと連携できません。

対応策として、まずは電子申請の環境を整備し、その後に記載台型の対応を進めるという方法が考えられます。

(「記載台型」の運用イメージ)

「ホームページの庁舎デジタルツイン化」導入のポイント

自治体ホームページは市の情報を発信することが主な役割でした。情報発信の重要性は今後も変わりませんが、これまでの経緯から、電子申請などの手続きの使いやすさはあまり考慮されてないのが現状です。

窓口DXのゴールの一つとして挙げられるのが「行かない窓口」です。これを実現するには、窓口で得られる体験と同等のものをホームページ上、またはスマートフォン上で得られるようにする必要があります。庁舎のデジタルツインとは、バーチャルな庁舎をスマートフォン上で再現するイメージになります。とはいえ、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)などによるバーチャル空間を用意するのではなく、庁舎窓口に来た感覚で手続きなどを進められるような体験の提供を目指します。

ただし、証明書に関しては、職員の事務負担が最も少ないコンビニ交付を最優先としてホームページ等で誘導します。

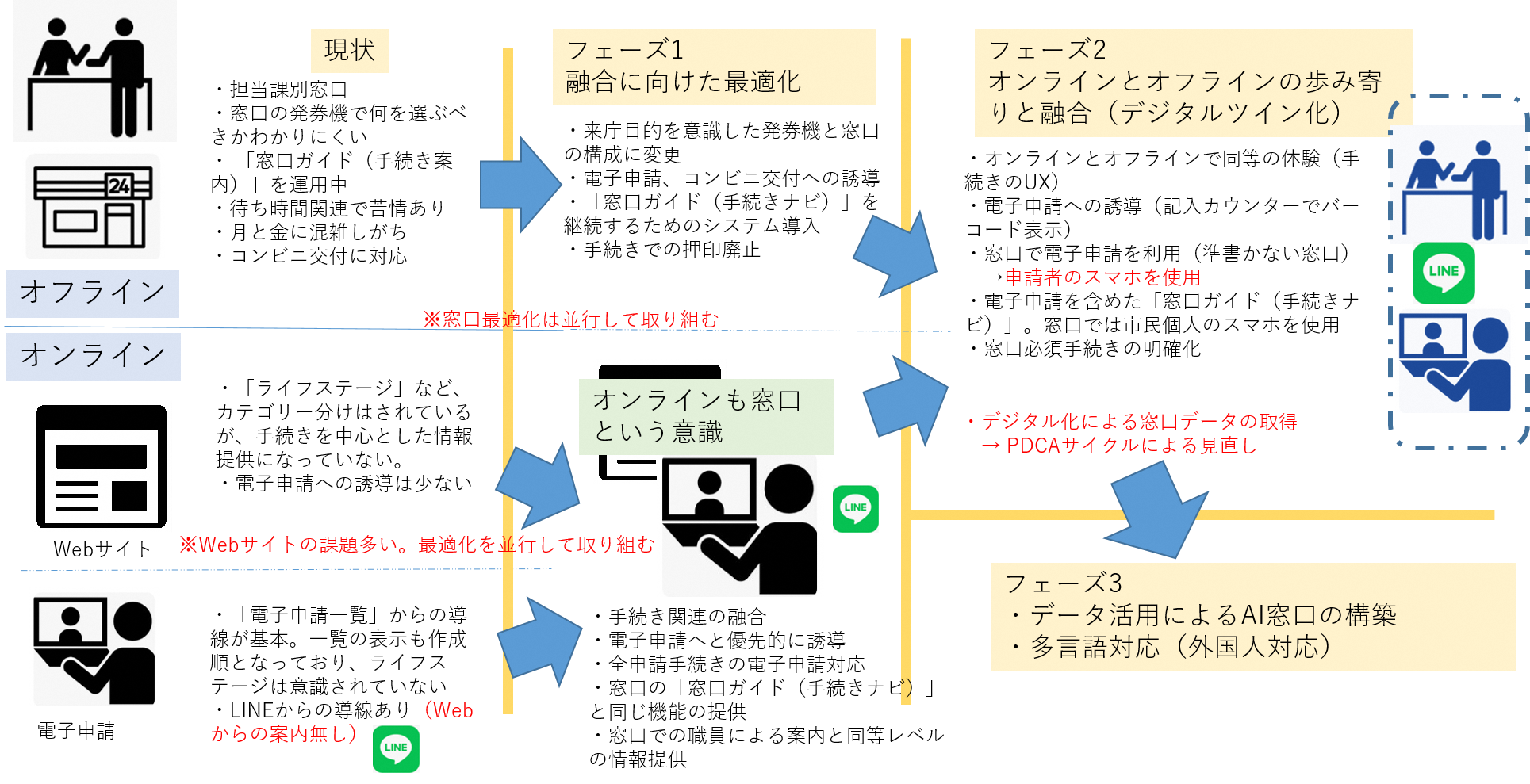

オンラインとオフラインの変革と融合

- フェーズ1:庁舎の窓口では、紙の申請書を使っていた手続きをオンラインの申請フォームに変えるための現状分析と、デジタル化に向けた業務フローの最適化に取り組みます。オンライン側は、ホームページのコンテンツの在り方の見直しと、電子申請を優先したトップページのレイアウト変更に取り組みます。

- フェーズ2:オンラインとオフラインの融合に取り組みます。

- フェーズ3:AI窓口の構築と多言語対応に取り組みます。

(自治体OMOによるフロントヤード改革を推進するための取り組み内容)

以上により、書かない・行かない窓口の実現に向けて「自治体OMO」のコンセプトでフロントヤード改革を推進します。